En nombre de DIME, agradecemos a la Universidad del Buen Vivir y a la Red de Educadoras y Educadores para una Ciudadanía Global que nos invitaran a participar en el Diplomado Global en Educación y Economía Social Solidaria con IA, lo que hicimos a través de un miembro del Colectivo. Os invitamos a intervenir en el canal de Telegram, creado para adoptar una perspectiva subversiva sobre los beneficios de la IA al servicio de los pueblos más vulnerables, para su capacitación y el uso colectivo de los medios en la Economía Social, la restauración de los ecosistemas y la revitalización de las lenguas y las culturas amenazadas.

Este artículo forma parte del proyecto La infancia son seres vivos: Memorias de la educación rebelde, coordinado por el Colectivo DIME en alianza con otras organizaciones y redes de aprendizaje que comparten la vocación de servir a una educación inclusiva basada en los cuidados: ecosocial, ecofeminista, intercultural y antirracista, reconociendo el valor de la bio/diversidad ecológica, funcional, de género, étnica, cultural y lingüística. Nuestro propósito ha sido, como se representa en la imagen, reunir en un aula virtual-real las memorias de varias generaciones: quienes hemos sufrido traumas, maltrato o malestar en las escuelas; y quienes proponemos alternativas pedagógicas, muchas veces las mismas personas. Son las dos caras de la memoria.

Oleadas de pánico y qué ideología se aprovecha de ellas

Al escribir este libro estamos afrontando una oleada de pánico social ante los efectos, reales o desplazados, de los medios sociales sobre la salud mental de la adolescencia, y su vulnerabilidad comprobada a los bulos y la narrativa ideológica de la internacional ultra. Hay que distinguir los hechos que lo son de su multiplicación o su desplazamiento en el imaginario, como ocurre con el supuesto de que las aplicaciones o los videojuegos sean capaces de generar adicción, por mecanismos ensayados previamente, lo cual solo es cierto cuando se refieren al peligro de los juegos de azar y las loot-boxes. De similar modo, es demostrable la programación de algoritmos que emplean el sesgo de confirmación para crear burbujas de opinión en los medios sociales, aunque no solo sirvan para caracterizar a las burbujas de un color ideológico, sino también a sus contrarios.

Sin embargo, no se hace tan evidente como debiera que la limitación en el uso de móviles o de videojuegos por rango de edad no es novedosa, sino que procede de la prevención de personas expertas contra la vulnerabilidad del cerebro infantil a las presiones de los medios sociales y, por supuesto, a temáticas —mecánicas, dinámicas o estéticas, hablando de videojuegos— clasificadas para personas adultas por ley desde mucho antes de que existieran. Ha sido el incumplimiento de tales prevenciones, por efecto de una permisividad ciega y sorda de la gente adulta, el que nos ha conducido al extremo contrario: la fiebre antipantallas y sus consecuencias en forma de dictados y prohibiciones contra su uso en las escuelas.

Aunque la política del miedo se ha traducido en declaraciones institucionales a todos los niveles, también por parte del Ministerio de Educación del gobierno progresista, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid se ha alcanzado el máximo grado de intolerancia. Lo cual, de acuerdo con la argumentación de Carlos Magro (“Políticas del miedo en la educación”, CTXT, 07/05/2025), es indicativo de una estrategia de desplazamiento del foco. Madrid es el territorio en España y en Europa con un mayor índice de segregación escolar, como resultado de la falta de inversión en la educación pública y el auge de la enseñanza concertada, percibida por las familias como la opción mejor posicionada en la lucha competitiva por recursos escasos (cf. supra Moreno y Gortazar, “La ansiedad de estatus como pandemia”, Educación universal, cap. 2). No es una percepción falsa, porque en Madrid la posibilidad de repetir curso para el cuartil con menor renta es 6 veces mayor que la del cuartil con mejor renta (cf. EsadeEcPol y Save the Children, “Todo lo que debes saber sobre PISA 2022 sobre equidad”, 11/12/2023). Así pues, mientras el gobierno propone una Ley de protección de menores en entornos digitales, que obliga a responsabilizarse a las empresas tecnológicas de los contenidos y el acceso de la infancia y la adolescencia; además de pedir que se regule el uso de dispositivos móviles en las escuelas y se forme la competencia digital del profesorado para cuidar y enseñar a cuidarse; por su parte, la Comunidad de Madrid aprovecha la oportunidad para aumentar el pánico y disminuir la inversión, con el propósito descarado de desdigitalizar las escuelas.

La prohibición busca también impulsar “estrategias de aprendizaje basadas en la escritura, lectura, observación, experimentación y manipulación, asentando aquellos contenidos más memorísticos” y recuperar la esencia educativa volviendo a “los libros, los cuadernos, los dictados, el cuidado de la ortografía, de la caligrafía”. Por si había dudas, el decreto es una defensa de “lo que se ha hecho toda la vida” (Carlos Magro, cit.).

No es creíble que la IAg vaya a abducir a una niña de Vallecas o a una cooperativa de artesanas en Jujuy. Los desafíos que plantea son otros.

Cita apócrifa de Fritz Lang, Metrópolis

No es la primera vez que se levantan oleadas contra las pantallas —de TV, ordenador, consola—, que vuelven a remitir sin que repercutan apenas sobre la vida escolar. La principal causa de que no se utilicen más medios audiovisuales o digitales en las aulas no consiste en el temor a que puedan trastornar las mentes infantiles, sino a que resulta mucho más eficaz su dosificación para el aprendizaje, en el marco de una didáctica que sitúa en el centro al alumnado —no las pantallas—, y procura su participación activa y su cooperación, no su adormecimiento pasivo ni su entretenimiento al margen del aula. Lo cual no impide reconocer que, en el marco de los modelos académicos de escuela y aula antes descritos (especialmente el Sudor y la Criba), las pantallas se utilicen como un medio de compensación para reducir la conflictividad, en razón de negociaciones arduas con una parte del alumnado o su conjunto, cuando no le encuentra sentido a una disciplina monocorde: el ABA (Aprendizaje Basado en el Aburrimiento y/o la Automotivación).

Todavía hoy se siguen lanzando ataques masivos contra una educación auténtica en el uso de la tecnología —con ella en la mano, no con alusiones en el aula— que no dudan en incurrir en contradicciones, con tal de apuntarse a la marea prohibicionista (cf. Lucas Gortazar, “¿Móviles en las escuelas? La ciencia lo deja claro”, El Pais, 03/05/2025). Se afirma que los dispositivos móviles en las aulas distraen la atención, lo cual es obvio cuando no se emplean como herramienta de aprendizaje, sean teléfonos o tabletas. Se reutilizan estudios que demuestran lo contrario de lo que se afirma: si los móviles no se emplean para aprender, sino que se cuelan en las aulas de tapadillo, los efectos son perjudiciales, porque compiten con la atención a la enseñanza sin ellos y la docencia y el aprendizaje salen perdiendo. Nadie ignora que la prohibición actualmente vigente en casi todas las escuelas de nuestro país no ha resuelto problemas de fondo, sino que los agrava: el absentismo escolar y el recurso a los móviles como pretexto para obtener la expulsión de la escuela, no solo del aula. Los teléfonos se convierten en la herramienta disruptiva máxima y, para estudiantes que sufren segregación, una tabla de salvación: el vínculo con el mundo en que son aceptados, fuera del mundo académico del Sudor, la Criba o el Limbo. ¿Qué solución se propone?

Empecemos por zanjar el otro debate y prohibamos de manera agresiva los smartphones en la ESO, con controles en las puertas de los institutos, llegado el caso. El estudio de Noruega menciona los experimentos de laboratorio en los que la mera presencia del teléfono cerca, aun en modo silencio, puede ampliar su uso al finalizar la clase disparando el famoso FoMo (“miedo de perdérmelo”). Pasemos a la siguiente pantalla en la que la tecnología sí puede jugar un papel importante en la educación digital y la mejora educativa. Dispositivos dentro y siempre con fines pedagógicos. Smartphones, en cambio, mejor fuera (Gortazar, cit.).

Así pues, se habla de las evidencias científicas sobre los efectos dañinos de la sociedad digital sin ofrecer alternativas que se hagan cargo del problema social. Hay que suponer que todo lo que vaya más allá o acá de la prohibición saldría demasiado caro, requeriría una política fiscal redistributiva y, sobre todo, una escuela cuidadora con agencias que enseñen a cuidar/se (Albano de Alonso y María del Mar Sánchez, «Prohibido no prohibir el móvil«, 10/12/2023).

La investigación más reciente y sólida comprueba que la prohibición contra el uso de los móviles en las escuelas no influye en la salud mental de la adolescencia (cf. Victoria A. Goodyear et al., “School phone policies and their association with mental wellbeing, phone use, and social media use (SMART Schools): a cross-sectional observational study”, The Lancet, abril 2025). Otro asunto muy distinto son los hábitos de sueño y de relación que se asocian con prácticas de comunicación en los medios sociales —incluyendo entre ellos los juegos multijugador masivos en línea (MMOG)—, por falta de educación y supervisión adulta sobre sus consecuencias. Admitamos que tales efectos no solo caracterizan a la adolescencia más vulnerable, sino a la población adulta. Por tanto, la solución no puede consistir en echar a los móviles y, sobre todo, a sus portadores, fuera de las escuelas, cuando no van a encontrar más oportunidades de formación. De otro modo, tendríamos que responder a todos esos estudios incorporando a nuestros claustros la educación social y la psicología (humanista, social, cognitiva, sin ofender a nadie) y fortaleciendo la comunidad de aprendizaje, a través de la participación de las familias en horarios compatibles. Ese es el medio que han usado desde el principio del hype tecnológico en escuelas públicas que sirven de modelo, pero que la administración no replica y que otros centros educativos consideran de otra liga, como el IES Cartima desde su fundación hace una década, de la mano de un equipo interdisciplinar: José María Ruiz, Eva Muñoz, Rosa Liarte, Aurora Carretero. Era posible conjugar tecnología con pedagogía, la comunidad de práctica que discierne la validez de los medios tecnológicos con la educación social en una comunidad participativa. La mejor prueba es que los equipos han cambiado durante 10 años, pero el Proyecto Cártama sigue funcionando. “¡Ha dicho proyecto!”, efectivamente, porque el IES Cartima tiene en la nuez de su proyecto educativo (“¡otra vez!) el ABP (“¡y van tres!”).

El bucle de la aprendificación con IAg

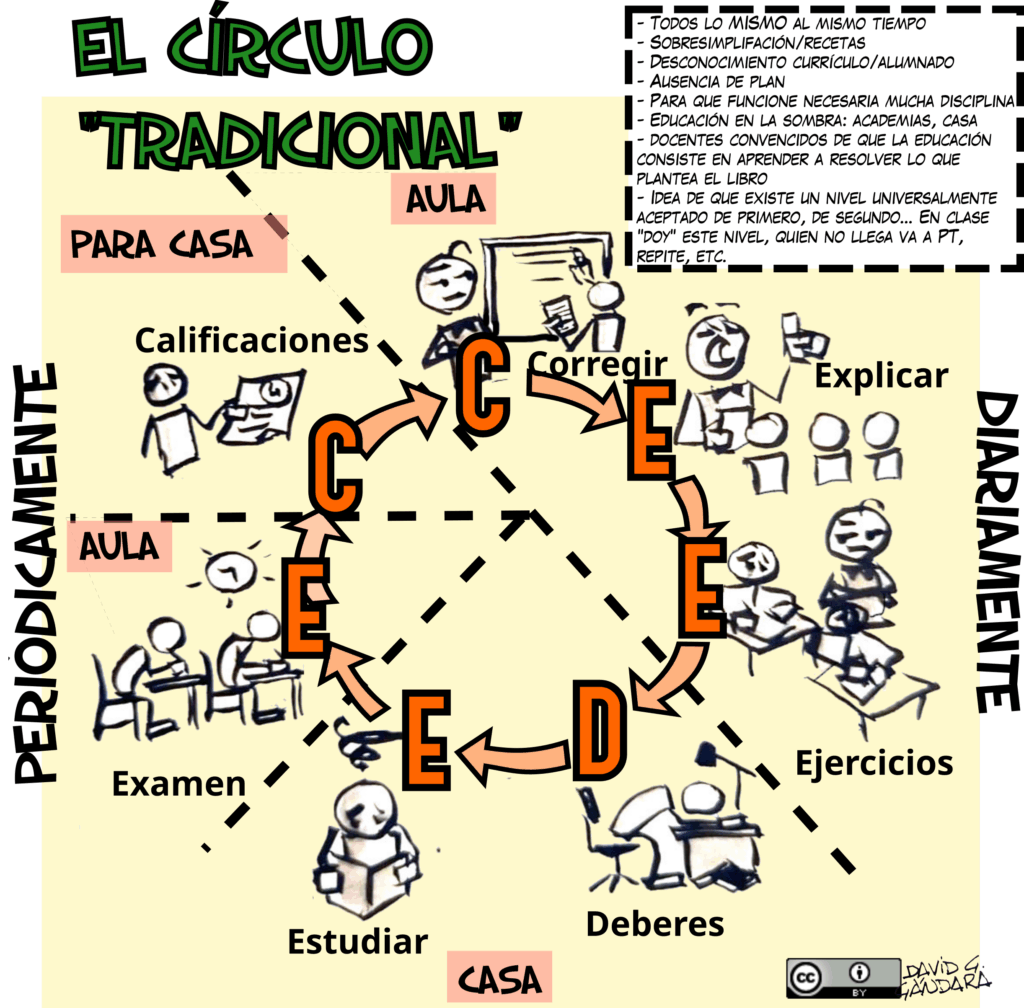

Reconozcamos que la fobia ha calado profundamente en amplios sectores del profesorado, incluso en personas que habían desarrollado una competencia digital suficiente para emplear software libre y entornos virtuales de aprendizaje; y, sobre todo, ha arrasado entre quienes confundían la transformación digital educativa (TDE) con el empleo de libros digitales y pizarras digitales interactivas (PDI) como un simulacro de la tiza, al servicio de la instrucción en bucle: atiende a la explicación, busca la página del libro, haz un resumen, contesta a los ejercicios, corrígelos, crea un mapa conceptual —con suerte—, ejecuta alguna actividad de refuerzo, estudia para el examen, contesta, consulta los errores —con mucha suerte—, refresca lo que no aprendiste, preséntate al examen de recuperación, pasa página (cf. el “círculo tradicional” según David G. Gándara, “¿Existe la innovación en educación”, 2024).

Sea por experiencia propia o por efecto del pánico, esta vez se ha apuntado a la fiebre antipantallas una parte notable de la docencia, anclada en métodos de instrucción sin diseño pedagógico propio; esas mismas personas que dependían de las editoriales; o, mejor dicho, a quienes parasitaban las editoriales y otras empresas digitales de aplicaciones educativas: evaluación por medio de calificaciones, apps que llaman “juego” a recibir notas en forma de emoticonos.

Ha ocurrido un fenómeno imprevisto e imprevisible, incluso por quienes hacían cábalas sobre el futuro de la educación, como las grandes empresas tecnológicas. Estaba previsto incorporar la realidad aumentada a los libros de texto, para que el mundo entero fuera un catálogo de información tasable y vendible. Se hablaba de personalizar el aprendizaje por medio de ejercicios autocorregibles, lo que hubieran deseado los negocios educativos que promueven la aprendificación (cf. Gert Biesta, Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy, 2010), es decir, las editoriales de mayor peso institucional, como Pearson en USA. Sin embargo, ha irrumpido un elemento disruptor: la Inteligencia Artificial Generativa (IAg).

¿De verdad es tan peligrosa la IAg para la buena educación? ¿Puede sustituir una app de IAg el desempeño cuidadoso de la docencia bien formada y competente profesionalmente? Nuestra hipótesis es que la profesión docente se siente tanto más amenazada por la irrupción de la IAg, cuanto mayor sea el grado de aprendificación en el aula, como resultado del bucle instructivo. En otras palabras, si la dinámica del aula ya estaba mecanizada y los roles de la docencia y el alumnado habían sido completamente asimilados por los libros de texto y su cadena de mando, la entrada de la IAg parece monstruosa.

Si la IAg participara en ese bucle, no lo rompería, sino que lo aceleraría. Las aplicaciones de IAg permiten elaborar resúmenes y mapas conceptuales del libro de texto con una pasmosa facilidad, claro que sin el esfuerzo cognitivo y el tiempo empleado en sumarizar contenidos por parte de quien aprende. De hecho, la IAg nos está obligando a cambiar los enfoques de una psicología del aprendizaje centrada sobre la memoria, aunque sea la memoria a largo plazo, y los procesos cognitivos que la nutren de contenidos. Los testimonios acerca de seres humanos excepcionales, dotados de una memoria extraordinaria, ya habían perdido relevancia en la era de Internet.

La noción de que emplear soportes externos para complementar nuestra memoria contribuya a su atrofia, resulta intuitiva, pero, como hemos apuntado, no parece ser correcta. En realidad, tecnologías como la propia escritura, la imprenta o internet constituyen hitos culturales extraordinarios que han facilitado el acceso a todo tipo de información, y con ello han hecho posibles oportunidades de aprendizaje que, de otra forma, serían impensables (Héctor Ruiz Martín, Los secretos de la memoria: Las historias humanas que revelaron cómo es y cómo funciona la memoria, 2022, cap. 3, “La fugacidad de la memoria”).

Si se elabora un buen prompt: se describe el guion de la tarea y se proporciona cierta información contextual, la IA generativa de texto ofrece respuestas plausibles a cualquier ejercicio aplicativo de nociones contenidas en el manual, incluso mejor que un agente humano sin competencia para gestionar la información disponible en Internet. ¿Quiere esto decir que el aprendizaje memorístico necesitaría menos esfuerzo?

El impacto sobre las facultades cognitivas que se emplean en el círculo de la enseñanza tradicional es dudoso, puesto que la IAg facilita la comprensión, pero no la sustituye. La preparación de un examen con ayuda de una IAg podría mejorar y dar pie a un aprendizaje más profundo: una lectura comprensiva de la lección o el tema, que consulte las dudas y complete la información desconocida con preguntas al chat; otra lectura del resumen elaborado por la aplicación, otra más de un mapa conceptual sucinto, espaciados en el tiempo para reforzar la memoria a largo plazo. Todos esos recursos, bien administrados, pueden ser mucho más productivos que el estudio de toda la vida. Ya sabíamos, por experiencia, que la memoria de trabajo de cualquier estudiante, enfrentade a los retos de la cultura del examen, corre el riesgo de saturarse por falta de tiempo para esas operaciones preparatorias (cf. Héctor Ruiz, “Las limitaciones de la memoria de trabajo”, ¿Cómo aprendemos: Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, 2020, cap. 2.6).

Así pues, ¿cuál es el riesgo real que plantea la IAg, a diferencia o a semejanza de las tecnologías educativas anteriores? En primer lugar, como hemos visto, la automatización acelerada de los procesos instruccionales, sin atención a la diversidad y sin profundidad de campo: además de qué aprendemos, para qué aprendemos, en qué sociedad, con quiénes y con qué consecuencias. En segundo lugar, el uso privado, individual y coyuntural de la IAg en sistemas educativos sometidos a la ley neoliberal de la desinversión pública, ¿qué producirá?

El riesgo real: agravar la brecha digital

La diferencia entre el alumnado no se deberá a capacidades sobrehumanas, sino a dificultades socioeconómicas para acceder a recursos como una suscripción a NotebookLM o a cualquier chat (sea GPT o DeepSeek). Antes de eso, la brecha digital básica se refiere al acceso a Internet, a un portátil o a un espacio tranquilo para el estudio. En consecuencia, “hablar de desdigitalización y desescalada tecnológica en las aulas madrileñas [o en cualquier lugar] no deja de ser una broma macabra. En muchísimos colegios e institutos madrileños no solo no hay un exceso de dispositivos individuales, sino que además el desarrollo de la competencia digital no deja de ser un animal mítico, algo de lo que se habla pero que nunca se ha visto” (Carlos Magro, cit.).

El colmo del absurdo institucional sería que se pretendiera asegurar la igualdad de oportunidades negando el acceso a todo el mundo a dispositivos y pantallas. Pues bien, la doctrina del miedo lo hace plausible, incluso para personas con una conciencia crítica, si lo que se pretende, sencillamente, es mantener a toda costa el bucle de la instrucción, aunque el contexto tecnológico lo haya dejado obsoleto. El primer paso para impedir el acceso consiste en prohibir el uso de dispositivos móviles en las aulas. El segundo, inevitable, es que los libros de texto dejen de ser digitales. El tercero, una exaltación sentimental del libro-manual en papel y una parafernalia que nos retrotrae a la propia infancia o a la de nuestras madres y padres, cuando eran jóvenes.

No obstante, ese compromiso entre la vieja guardia de la educación, incluso la que se reclama pública hasta la médula, con una política educativa neoliberal que se empeña en recortar el gasto solo puede ayudar a que las clases sociales con más recursos se posicionen mejor en el Gran Concurso.. La educación en la sombra con fondos privados (clases particulares, academias, cursos o tutorías en línea) hace tiempo que ha asumido como herramienta el empleo de la IAg como complemento de la instrucción directa, desde la perspectiva de quienes añaden el capital digital a su capital cultural de partida, como consecuencia del Efecto Mateo: se le da más a quien más tenía.

Pedagogías emergentes, hoy consolidadas: aprendizaje basado en el territorio y en la relevancia de los movimientos sociales

¿Cómo responder a ese reto? La tecnología educativa nos lo viene diciendo desde hace tiempo: con pedagogía y con formación específica; no es posible la una sin la otra (cf. Jordi Adell y Linda Castañeda, “Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes?”, 2012). Como es lógico, el miedo a la IAg será mayor (o menor, en sentido contrario) si se ejerce la docencia sin/con un diseño pedagógico (cf. Manuel Fernández Navas, “Conocimiento y educación, entre la emancipación y la opresión ¿Cui bono?”, Diario Red, 03/06/2024):

- sin/con atención a los intereses y las culturas del alumnado: sus lenguas de herencia, sus fondos de cultura, sus memorias personales y colectivas;

- sin/con relación con el contexto ecosocial del barrio, el pueblo, el ecosistema: la custodia del territorio o del barrio;

- sin/con vínculos curriculares con los desafíos de nuestro tiempo, a los que se refiere el perfil de salida de la nueva legislación, que exige una proximidad al medio de la que la IAg solo provee parcialmente: el diálogo con los movimientos sociales, la memoria vecinal de su urbanismo, las lenguas y las culturas de herencia, la transición energética y ecológica;

- sin/con una didáctica que procure la participación activa y el trabajo en equipo; que facilite la inclusión, de acuerdo con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA); que devuelva la autoestima al alumnado víctima del racismo, el clasismo, la LGTBIQfobia.

El miedo se convierte en pánico (o desaparece) cuando sí/no se acepta la diversidad expresada o reprimida en la asamblea de aula y en grupos heterogéneos de aprendizaje cooperativo; si se rechaza (o no) la pedagogía crítica y se desprecia la relevancia cultural. Si se asume, o se rechaza, que la educación de nuestra ciudadanía, durante la enseñanza obligatoria, debe orientarse a conocer un territorio para vivir en el contexto cercano y favorecer la inclusión social de todo el alumnado.

No hace tanto tiempo, la Escuela 2.0 activó una solución coordinada, a través de redes de aprendizaje docente, no espontáneas, ni caóticas, que redescubrieron el binomio de la tecnología educativa con las pedagogías activas. A su vez, el movimiento había sido preparado por una red 1.0 de profesionales de la informática que se incorporaron a la educación pública, promoviendo el uso de software libre, primero en sus propias clases de Formación Profesional, en los grandes centros politécnicos, después en cualquier instituto donde se colara un Ciclo Formativo de Informática. Los servidores instalados en los centros públicos hicieron posible el servicio de un entorno virtual de aprendizaje concebido para facilitar la construcción social de conocimiento: entre docentes y alumnado, entre alumnado, en las primeras redes sostenibles de aprendizaje digital. Pues bien, la eclosión de los primeros medios sociales: Facebook, Twitter, la explosión de su uso por adolescentes (Tuenti), y una segunda juventud para buena parte de la docencia, dio lugar a una nueva ola de movimientos de renovación pedagógica. Las Escuelas de Verano de los años 70 y 80 del siglo XX se reeditaron en forma de redes, más o menos estables: Novadors, Aulablog, EABE, la asociación Espiral, cuya actividad se prolongaba a lo largo del curso por medio de proyectos colaborativos de bastante impacto en la comunidad educativa, gracias a una docencia comprometida (cf. por ejemplo El Barco del Exilio – Regreso Feminista, desde 2013).

Si algo tuvieron en común fue la búsqueda de alternativas pedagógicas que se adaptaran a las necesidades educativas del alumnado en el contexto de la revolución tecnológica y la crisis económica del 2008. Un acontecimiento que hizo de parteaguas entre distintas tendencias fue el 15M de 2011, que dio pie a una enorme efervescencia y a una confluencia entre distintos sectores de la comunidad educativa, estatal, territorial y local: comisiones de educación en cada ciudad, que fraguaron, en algunos casos, un movimiento de transformación educativa como Les Illes per un Pacte en Baleares. Se puede destacar el esfuerzo de María Jesús García San Martín en el INTEF, por hacer realidad las propuestas del conectismo en la formación del profesorado: el diseño de nuevas modalidades de cursos como los NOOC, SPOOC y MOOC conectistas sobre ABP (con Conecta13) y Educación Expandida (con Zemos98). Es sabido que Fernando Trujillo recorrió casi todas las comunidades autónomas —algún año durante 300 de sus 365 días y noches— promoviendo el Aprendizaje Basado en Proyectos y la transformación de las organizaciones escolares, en connivencia con los Centros del Profesorado y con las administraciones públicas. Por esas mismas fechas, el Proyecto Cártama, que dio lugar al IES Cartima, demostró que era posible organizar una escuela democrática que incorporase las nuevas formas de comunicación y creación de contenidos en los medios como herramientas para construir conocimiento, gracias a la lógica del ABP, al servicio de la inclusión social (cf. José María Ruiz Palomo y Joaquín José Martínez Sánchez, «Creación de un centro educativo: Proyecto Cártama«, 2015).

El ABP ha vertebrado las propuestas de las tecnologías educativas durante más de una década, porque permite acompañar el diseño de proyectos interdisciplinares en cada escuela y proyectos colaborativos entre centros. El modelo que se fraguó entre Conecta13, el INTEF y las redes de profesorado abepero, sobre todo en Andalucía (cf. el blog Proyéctate, que recupera una parte de los contenidos de la plataforma original en Ning, desde 2010, gracias a Daniel Sánchez @danisava), no era una improvisación, sino que fue bebiendo de las fuentes:

- la escuela democrática según Dewey, que prioriza la educación de la ciudadanía y la implicación activa del alumnado en la toma de decisiones, con la guía del profesorado;

- la cultura libre y la cultura maker que dieron impulso a la revolución tecnológica, acorde con el lema de Dewey: aprender haciendo, learning by doing;

- además de entender el ciclo del proyecto con ayuda del Gold Standard de PBL Works, con el fin explícito de asegurar la inclusión social y promover el éxito de todo el alumnado.

Fernando Trujillo y Miguel Ángel Ariza añadieron la pedagogía de la socialización rica: una llamada a enriquecer la comunidad de aprendizaje en los contextos socialmente deprimidos, gracias a las salidas al entorno natural y social (la investigación de campo) y la incorporación de agencias sociales y personas expertas durante las fases de exploración y de ejecución.

Además, el ABP sirvió de matriz para incorporar otras pedagogías emergentes, de nuevo cuño. La educación expandida, ideada y practicada por el colectivo Zemos98, entre otras propuestas de educación ciudadana, en el IES Antonio Domínguez Ortiz del Polígono Sur (Sevilla), consiste en extender el aprendizaje a todos los lugares y las ocasiones de la vida del alumnado (cf. Zemos98, 2009). Se nos propone transformar el aula para reconocer el valor de los aprendizajes del alumnado fuera de ella, multiplicar su motivación y diseñar un proyecto conducente a la creación de un producto final y un evento con impacto público: una jornada de talleres, una performance después de un taller de rap, una feria de las lenguas y las culturas del barrio, como estamos haciendo ahora en el IES Diamantino García Acosta (cf. Pedagogías culturalmente relevantes: experiencias). De similar modo, la red estatal de Aprendizaje Servicio (ApS) no habría sido posible, ni puede funcionar en la práctica, sin el ciclo del proyecto: las fases de motivación o arranque, análisis participativo de problemas, investigación y exploración, diseño de la actividad, ejecución y evento público de cierre, además de un proceso de evaluación formativa que acompañe el aprendizaje cooperativo de los equipos y procure el aprendizaje individual en todas sus fases, por medio de un diario o un portafolio.

El modelo actualmente vigente de diseño pedagógico, de acuerdo con la LOMLOE: la situación de aprendizaje en el marco del diseño universal (DUA), necesita una interpretación, como todas las reformas generalistas desde la LOGSE. En el Colectivo DIME hemos dedicado tiempo y espacio a hacerlo a través de un taller de formación del profesorado en red (cf. Taller-es DIME). Nuestra propuesta ha aprendido de las experiencias previas en la educación inclusiva para superar el círculo tradicional de la instrucción: enseñar con el piloto automático solo conduce a repetir los hábitos con que me enseñaron, repetir los errores y multiplicar las repeticiones. Como propone María del Mar Sánchez, la IAg puede convertirse en un copiloto para el diseño pedagógico (cf. M.ª del Mar Sánchez y Víctor González Calatayud, “La IA generativa como copiloto en el diseño de recursos educativos”, Padres y Maestros, 2024). Para que ocurra ese aparente milagro hace falta tener la intención de que ocurra.

Las pedagogías emergentes, a fecha de hoy, están siendo alentadas y coordinadas por la asociación Espiral, a través del ODITE (cf. el informe Inteligencias conectadas: cómo la IA está redefiniendo el Aprendizaje Personalizado, 2025); por activistas pedagógicos como el incombustible Juan José de Haro (cf. el grupo de Telegram que anima sobre IA y educación) y la investigadora y compañera del Colectivo DIME, María del Mar Sánchez (“La inteligencia artificial como recurso docente”, Educar, 2024). En el marco latinoamericano, se ha interesado por su pedagogía la Universidad del Buen Vivir (cf. Diplomado Global en educación, ESS e IA), que promueve la Economía Social Solidaria por todo el continente, en colaboración con la Red de Educadoras y Educadores para una Ciudadanía Global.

Las profesiones se basan en proyectos

Eso ya lo sabíamos, dirán quienes consideran la Formación Profesional una rama menor de la educación secundaria y ni siquiera tienen en cuenta sus grados superiores, que dan acceso directo a las ingenierías. Uno de los ataques más habituales al ABP, desde la trinchera de la enseñanza académica en general, y del Bachillerato en particular, se cifra en sus diferencias tan marcadas con respecto al bucle instruccional. Los abanderados de la memorización en las estrategias cognitivas insisten en reforzar la memoria a largo plazo. Se considera que el método de proyectos no transmite los contenidos nocionales que se juzgan indispensables para levantar el edificio de una disciplina —y, probablemente, lo son. ¿Es esta la pieza ausente que impide funcionar al ABP? ¿O solamente sirve para caracterizar proyectos improvisados, que carecen de una auténtica fase de exploración o de una evaluación formativa?

Tomemos por ejemplo el peso actual de la gramática prescriptiva en la enseñanza de la lengua materna —como podría ser el álgebra para las matemáticas, la taxonomía para la biología o la tabla periódica en la física y las reacciones en la química. Lo primero que cabe objetar es que el desarrollo de la competencia lingüística no consiste en la memorización de las reglas gramaticales sobre la generación del lenguaje o de una lengua natural, sino en el aprendizaje que mejora las capacidades lingüísticas a través de la práctica. Otro asunto es que el proceso de mejora incluya el conocimiento de aquellas nociones científicas esenciales para distinguir las ciencias del lenguaje de los prejuicios lingüísticos, de modo que la infancia y la adolescencia madure sus capacidades sin complejos ni inhibiciones, tanto tiempo confundidas con la vera gramática: “hablas un dialecto”, “tu lengua carece de lógica”; o el prejuicio máximo aplicado a la educación, “procedes de un ambiente inculto, no has aprendido suficiente léxico” (cf. Miller et al. “A deficit story in motion: How marginalized youngsters are defined out of the educational game before they enter school”, 2024). En la práctica educativa, quienes primero tienen que desmontar sus prejuicios somos las educadoras que los transmiten.

De similar manera, el reconocimiento de las especies biológicas comienza por la experiencia de interacción directa, aunque sea virtual, con los seres vivos, para lo cual estamos dotados gracias al componente léxico de nuestras lenguas. Al contrario del prejuicio, el léxico específico se desarrolla mejor en ambientes rurales y en las culturas vinculadas a un ecosistema; como también la inducción de rasgos comunes a partir de la experiencia, que es una operación semiótica (cf. Heike Freire, “Educar con la Naturaleza”, Cuadernos de Pedagogía, 439, 2013). ¿Nos hemos planteado siquiera que estudiantes de cualquier ciudad y cualquier clase social necesitan más vida en la periferia? Algo semejante podría decirse de la clasificación de los elementos, aunque la interacción con la mayoría de ellos solo pueda ser virtual. Para eso hemos creado medios digitales de tanta utilidad, como las aplicaciones que hacen perceptible de forma sensorial los conceptos inertes en un libro de texto.

En efecto, los conocimientos se hacen más transferibles cuanto a más contextos los vinculamos durante el aprendizaje (Gick y Holyoak, 1983; Bransford et al., 1990). Pero para ello, irremediablemente, es necesario ofrecer tiempo y oportunidades. Así es, en cada oportunidad de aprendizaje solo podemos vincular lo que aprendemos a unos pocos conocimientos previos: aquellos que podemos sostener simultáneamente en la memoria de trabajo. El cuello de botella que constituye la capacidad limitada de la memoria de trabajo hace imposible desarrollar conocimientos flexibles y altamente transferibles si no se proporciona el tiempo que requiere trabajar con lo aprendido en múltiples contextos (preferiblemente de manera espaciada) (Héctor Ruiz Martín, “Factores que facilitan la transferencia”, ¿Cómo aprendemos?, 2020, cap. 3).

Un paso más allá o más acá, la propedéutica de cualquier especie de conocimiento, aunque se aprenda posteriormente, pasa por comprender y practicar el método científico, sea a través de la investigación empírica en laboratorios donde experimentar las leyes de la física y la química, sea por medio de la investigación cualitativa y estadística en las ciencias humanas y sociales. Ahora bien, en cuanto tratamos de practicar un método, sobre todo el científico, hemos entrado en el ámbito del aprendizaje basado en proyectos.

El proceso de proponer hipótesis, a partir de ideas y datos previos, organizar un experimento y comprobar sus resultados, con el fin de falsar el conocimiento, mejor que para verificarlo (cf. la filosofía de la ciencia desde Popper, Lakatos y Kuhn), concluye en un producto final, que se presenta a la comunidad científica. De hecho, el aprendizaje basado en proyectos (ABP, PBL en inglés) se ha identificado con la investigación sobre problemas, considerando como tales los desafíos que propone la realidad o los retos que nos plantea la vida real.

Tampoco es casual que el método de proyectos proceda, originalmente, del ámbito de las ingenierías, la arquitectura y las artes (Michael Knoll, “The project method: Its vocational education origin and international development”, 1997). En la educación superior de todas esas enseñanzas, el diseño de proyectos hace muchos siglos que se considera crucial, hasta el punto que las demás asignaturas asumen una función subsidiaria con respecto al foco proyectivo. La creación de un prototipo y su puesta a prueba es o debería ser igualmente relevante en el aprendizaje de la administración, la economía y la empresa. El llamado pensamiento de diseño tuvo de original el haber incorporado a la fase de exploración, de manera prescriptiva, la empatía activa con las personas supuestamente beneficiarias de los proyectos; además de obligar a que se ensayen y desechen los prototipos inválidos, antes de cerrar el producto final y presentar el resultado a escrutinio público (cf. la versión del método ECO en la Universidad de Sevilla: Explorar, Crear y Ofrecer, Noelia Aguilar et al., 2020).

Desde hace décadas, los modelos de investigación participativa y autogestión han impulsado proyectos comunitarios en el Sur global. Se les ha quitado la D de «desarrollo» comunitario, porque los países emergentes y los pueblos empobrecidos desconfían del desarrollo a imagen del Norte; un paradigma económico que ha promovido el extractivismo e ignorado las prioridades de los movimientos populares (cf. Boaventura de Sousa Santos, El Foro Social Mundial: Manual de uso, 2005; Eduardo Gudynas, Extractivismos, 2015) La participación no es negociable, todavía menos en la época cuando las potencias mundiales pretenden tomar impulso de las BigTech para seguir colonizando y destruyendo ecosistemas en nombre del crecimiento infinito e, incluso, de las energías renovables. No hay proyecto que valga que no empiece por las necesidades y las decisiones de las comunidades implicadas.

Modelos complementarios

Entonces, ¿por qué se ponen impedimentos a la extensión del ABP en las enseñanzas primaria y secundaria? Hemos empezado recordando la objeción principal: el mero aprendizaje por descubrimiento, según sus detractores, no contempla una fase de instrucción en su desarrollo, que asegure la adquisición de las nociones básicas para comprender la realidad.

Se utilizan las investigaciones historiográficas sobre el método de proyectos para distinguir entre el buen modelo: “lineal, de la instrucción a la construcción”, desarrollado en la “enseñanza de determinadas técnicas y procesos en el entorno del taller”; y el mal modelo, propuesto por William H. Kirkpatrick, ese que sirvió de detonante para el debate y, sobre todo, la experiencia de un siglo en las aulas (cf. Olga García Fernández y Enrique Galindo Ferrández, autores de un libro furibundo desde su título: Aprendizaje Basado en Proyectos. Un Aprendizaje Basura para el Proletariado, 2024, cap. 2).

No obstante, si algo caracteriza al ABP realmente existente es el equilibrio entre la guía docente, recomendada por Dewey como garante de que cualquier proyecto llegue a puerto; y el acto intencional (purposeful act), que compromete la libertad del alumnado para desatar el proceso de aprendizaje, como recomendaba Kirkpatrick. Entre ambos se ha situado la investigación de Jerome Bruner, psicólogo cognitivo, cuando recomendó que el aprendizaje guiado dejara espacio para la curiosidad y el descubrimiento por parte de la infancia (The Process of Education, 1960, 1977; «The Act of Discovery«, 1961). Actualmente se le conoce más por las quejas de Ausubel, quien defiende la eficacia del aprendizaje por recepción, aunque coincide con Bruner en la inutilidad del esfuerzo memorístico a corto plazo (Educational Psychology: A Cognitive View, 1968). De otro modo, lo que Bruner defiende en su artículo «El acto del descubrimiento» es que el aprendizaje debe ser comprensivo para que llegue a establecer una red de conceptos en la memoria a largo plazo.

Más allá de esa polémica entre paradigmas científicos sobre el dominio de la memoria, Bruner contribuyó a cambiar el sentido de la instrucción hasta convertirla en una adaptación de la enseñanza a la psicología del desarrollo infantil (Toward a Theory of Instruction, 1966). Argumentó en favor de la colaboración entre las ciencias y las humanidades, puesto que tanto la una como la otra utilizan narraciones para dar sentido al conocimiento en el marco de una cultura. El terreno común a ambas es la psicología popular (Acts of Meaning, 1990), de muy distinto modo a lo que presupone la instrucción encopetada. Demostró que la ciencia necesitaba de la imaginación para construir mundos posibles al formular sus hipótesis, antes de llegar a demostrarlas empíricamente (Realidad mental y mundos posibles, 1986); por lo que conviene cultivar la imaginación que elabora hipótesis, si queremos formar una ciudadanía que se sienta capaz de afrontar problemas, y llegue a serlo.

Proyectos comunitarios en la educación popular crítica

Aclaremos de una vez por todas que no hablamos del modelo inicial de Kirkpatrick en 1918, sino del ciclo del proyecto que se ha propuesto en nuestro país (cf. Fernando Trujillo, Cómo hacer proyectos, 2023; Colectivo DIME, Situaciones inclusivas de aprendizaje: proyectos de libertad, 2023): desde el análisis participativo de problemas, pasando por la fase de exploración, hasta el plan de impacto y un evento público donde presentar los productos finales a una comunidad más amplia o a la sociedad entorno.

Añadamos que un proyecto educativo, así concebido, adquiere las mismas dimensiones que un proyecto comunitario en la educación popular. Se inspira en la tradición autogestionaria de los movimientos sociales en España y América Latina (cf. Red CIMAS, Metodologías participativas, 2009; Yolanda Jiménez Naranjo y Maike Kreisel, “Participación comunitaria en educación”, 2018). Nada tiene que ver con la ideología neoliberal (cf. Escuela o barbarie), ni con el “aprendizaje basura” (cf. el ensayo antes citado).

La creación cooperativa de conocimiento comienza por poner en común los aprendizajes anteriores del alumnado, no solo aquello que adquirieron en la escuela, sino, con el mismo valor, lo que aprendieron a través de la familia, como las lenguas de herencia y los fondos de cultura, y las experiencias con su grupo de iguales a través de las culturas urbanas y los medios sociales. Claro que hay que comenzar ejerciendo la crítica sobre estereotipos y prejuicios y sorprenderse, si hiciera falta, porque algunos de ellos se han implantado o reforzado en la escuela (cf. Aprender con las mujeres, de la mano de Ana López Navajas): la blanquitud, la machoesfera, el género heteronormativo, el complejo de autoodio con respecto a sus identidades, como si la escuela no fuera para elles (Aina Tarabini, L’escola no és per a tu, 2017).

Los aguerridos apologetas de la enseñanza académica, sin darse cuenta, en apariencia, llaman basura a todo lo que no haya salido de la mente de Júpiter nórdico, ilustrado, blanco; y consideran “Aprendizaje Basura para el Proletariado” (jugando con las siglas ABP) cualquier diseño pedagógico que reconozca el valor de las culturas proletarias. Esa agresividad neocolonial y neofascista es la misma que se exhibe en las aulas del Sudor, la Criba o el Limbo contra el cuestionamiento de sus normas. En los ditirambos en defensa de la educación académica nunca leerás que la disciplina escolar pueda ceder su potestas —sin perder auctoritas— a una comunidad autogestionada; ni les escucharás hablar de desarrollo moral, porque se consideran poseedores de los valores y dispensadores del Gran Capital para la celebración diaria del Gran Concurso. Su obsesión por subir el nivel (cf. Manuel Fernández Navas, “La filfa del nivel educativo”, Diario Red, 13/04/2024) no alude, ni por asomo, a reconocer y promover la autonomía del alumnado para pasar de una sublime dependencia del Magisterio —exactamente igual que la jerarquía religiosa—, hacia el reconocimiento de la racionalidad de las normas y, por tanto, la crítica argumentada a sus disposiciones incuestionables. Basta poner encima de la mesa de una tutoría, reunida en Asamblea, el código de disciplina de la escuela y solicitar que las personas expresen su opinión sobre cada norma, para comprobar que el aprendizaje se construye gracias al pensamiento crítico; no solo por la crítica contenida en libros, sino por el pensamiento libre practicado en las aulas (cf. Manuel Fernández Navas, “Escuelas democráticas, haz lo que yo diga pero no lo que yo haga”, Diario Red, 12/07/2024).

Los manuales pensados, escritos y armados para El Catedrático desde el siglo XIX, cuando se fundaron los primeros institutos (cf. nuestro próximo libro, La educación rebelde contra el Claustro, sobre la Historia de la (in)cultura escolar), como biblias del conocimiento dogmático que deben ser acatadas —ni interpretadas, ni criticadas—, apenas incluyen referencias a la alteridad: mujeres que pensaron y vivieron de otra manera, seres humanos que piensan y viven desde su diversidad funcional y de género, culturas y lenguas descolonizadas que sobrevivieron a la marea blanca y plantean dilemas, aquí y ahora, a nuestras imposturas y nuestros desprecios.

Les autores o buenas gentes de su cuerda, si llegan a leer este capítulo, podrían replicar: “No habéis entendido nada. Nos encanta el flamenco en casa o en el tablao, pero no en las aulas”. Y se quedarán tan contentes.

La IAg, colaboradora de la investigación y la crítica en cualquier proyecto

Recordemos nuestra propuesta de situación inclusiva de aprendizaje como proyecto de libertad (“Una oportunidad ganada”, Por otra política educativa, 2022; Taller-es, Colectivo DIME, 2023). Dentro de ese marco lógico y pedagógico, la IAg ya no nos daría miedo. Puede usarse como copiloto (pilota o pilote) para la docencia —de acuerdo con la metáfora de María del Mar Sánchez— y, sobre todo, como herramienta de apoyo en la fase exploratoria de una situación de aprendizaje, una vez que se ha conseguido implicar al alumnado para que participe de forma intencionada y ejerza una libertad que nadie le puede negar. A diferencia de un manual, por muy inclusivo y abierto a la alteridad que sea, la IAg, en cualquiera de sus versiones, nos permite avanzar paso a paso por medio de preguntas. Como es lógico, la primera persona que se plantea esos retos y dilemas son quienes están aprendiendo, tanto estudiantes como docentes.

La elaboración de los prompt para ese descubrimiento es una tarea docente, porque hay que sondear la herramienta y comprobar las alucinaciones, que se producen como resultado de un planteamiento poco definido o, sencillamente, por falta de información. Esto último, las alucinaciones que llenan vacíos en las bases de datos de que se nutre la IA, nos hace conscientes de que las aplicaciones de IAg no son oráculos.

El conocimiento del contexto local: ecosistema, comunidades, variantes lingüísticas geolectales o sociolectales, problemas y retos, ni está en los libros de texto, ni puede obtenerse pulsando un botón. Se necesitan modelos de lenguaje específicos (en vez de LLM como GPT o DeepSeek) para dar cuenta de la gramática y el léxico de una lengua minorizada, de la que hay pocos datos digitalizados; y, a través de ella, de ecosistemas y culturas en riesgo: modelos multilingües preentrenados (ByT5 o XLM-R) o modelos entrenados con datos de la comunidad (MarianNMT, ESPnet).

De otro modo, los errores que son fruto de una pregunta confusa se pueden superar elaborando un guion más detallado. Cuanto más específico, mejor, porque el algoritmo sintetiza más información y utiliza las conexiones lógicas que le hemos proporcionado en nuestro esquema. Un prompt que sirva para investigar en el aula tiene que incluir todas las categorías que se necesite conocer. Por ejemplo, las características de una lengua (hablantes, variantes), su territorio (y el de sus variantes), las dimensiones de la cultura (y del léxico: sus espacios mentales), algunos dichos y citas originales. El prompt actúa como un foco que descubre el relieve de la realidad. Su uso reiterado refuerza el pensamiento: los niveles lógicos con que comprendemos (cf. Gregory Bateson, Pasos hacia ecología de la mente, 1972).

Lo más notable y útil para el aprendizaje es que la IAg sea sensible a la diversidad, no solo porque sus algoritmos estén diseñados para evitar los sesgos más comunes: machistas, racistas, capacitistas, como resultado del trabajo de expertas en ética y gracias a la presión de los movimientos sociales. Además, la IAg está programada para atender demandas concretas. Si le pedimos referencias de autoras e investigadoras sobre un campo y la peculiaridad de su perspectiva de género, nos las dará. Podemos prefigurar esa perspectiva por medio de un perfil: “eres una profesora feminista, una científica LGTBIQ+, una escritora afrodescendiente, una urbanista romaní andaluza”, y a continuación detallar el guion que debe seguir. Si planteamos una pregunta con sentido crítico sobre la Historia colonial, la economía basada en combustibles fósiles, una transición energética sin justicia social, nos responderá reuniendo los argumentos generados por seres humanos en todo el planeta, porque su polifonía es la nuestra. La hemos inventado nosotres.

De acuerdo con esos fines pedagógicos hemos incluido a la IAg como copiloto en varias SdeA que se proponen como referencia: Don Quijote en el multiverso: el cosplay de la justicia y la diversidad (IES Diamantino García Acosta, 2024); La Casa de Babel: taller intercultural de lenguas (id., 2024-25); Custodias del Barrio: servicio a la población migrada, del videojuego al rap (id. 2025).

¿Hay algún libro de texto que se atreva a comparar la cultura popular carnavalesca del disfraz en la Europa renacentista y barroca, de la que se nutre el Quijote, con la creatividad actual del cosplay, sus estilos y sus ironías? Solo puede hacerse por medio de una SdeA concebida como un proyecto de investigación y un taller de creación. ¿Hay que quedarse anclades en los pocos estereotipos que se vierten en los manuales sobre esa novela monumental y su tiempo: los molinos, el Tour por La Mancha? Por supuesto que no. Pero tampoco se puede pedir a la infancia y la adolescencia que haga el trabajo que no hicieron las editoriales, contratando a decenas de expertas en literatura, Historia, antropología y didáctica. Entonces, ¿qué hacemos? Diseñamos una fase de exploración a través de los perfiles de los personajes protagonistas y deuteragonistas del Quijote, porque son decenas y todes tienen mucho que contar, desde su perspectiva, tal como fueron ingeniades por el ingenioso autor. Cada persona puede elegir un personaje y recibir un capítulo o varios de la novela para crear un cosplay: no solo el disfraz externo, sino su visión del mundo. Consulta el resultado de un trabajo cooperativo entre el alumnado, la docencia que corrige y mejora los borradores y la IAg que colabora de modo subsidiario (Don Quijote en el multiverso: el cosplay).

También podemos usar la IAg para producir el borrador de una tarea de escritura creativa: por ejemplo, un rap. Al igual que haríamos si fuera nuestra propia creación —basada en modelos, imposible ex nihilo—, tenemos que elaborar un prompt lo más detallado posible, que sirva de prototipo o esquema formal de la inspiración. El trabajo previo en un Taller de Rap nos permite especificar: una temática, el estilo, el tono y el género del rap, el número de versos y la rima en cada estrofa, de acuerdo con una instrucción previa, y añadir un estribillo que sirva de base, elaborado por cada persona. Un guion como ese (cf. Creamos la letra de un rap en defensa del territorio, 2025) da lugar a productos muy distintos, siempre mejorables. La oportunidad de contar con un borrador no será obstáculo para el genio creativo de quienes lo tengan por talento y por ensayos previos, pero permitirá superar los bloqueos de quienes sienten pánico a la página en blanco y terror a comparar su ingenio con el próximo. La IAg copilota no suplanta la personalidad humana, sino que suple capacidades y colabora en su desarrollo.

Por supuesto, hay otras muchas actividades que pueden llevarse a cabo con ayuda de la IAg en el ámbito educativo: completar el código de un juego o crearlo a partir de su descripción (mecánicas, dinámicas, estéticas), generar imágenes o vídeos a partir de un texto, crear prompts de cualquier tipo para tareas específicas; incluso elaborar una tesis de grado, máster o doctorado que consista en machacar la bibliografía, en vez de plantearse la resolución de un problema relevante para las ciencias.

Así pues, parece necesario reflexionar y decidir personalmente cuáles son los objetivos y los límites de su uso, como el de cualquier otra herramienta, puesto que cada empleo consume recursos energéticos, produce una huella de carbono y tiene consecuencias sobre nuestros hábitos de pensamiento. Lo cual, como se ha sugerido irónicamente en el caso de las tesis generadas como churros, también debería hacer reflexionar sobre todo lo superfluo y la faceta más mecánica del trabajo académico.